Monday, October 06, 2014

夏明珠 (轉貼)

讀完好久以後仍然忘不了這篇,特別在一個月前的上海旅行歸途,又讀了一遍,因親身踏過十里洋場、木心的故鄉烏鎮,更覺深刻難忘。與不熟識木心的朋友分享..

文:木心

在我父親的壯年時代,已婚的富家男主,若有一個外室,輿論上認為是「本分」的。何況世傳的宅邸坐落於偏僻的古鎮,父親經營的實業卻遠在繁華的十里洋場。母親、姐姐、我守著故園,父親一人在大都市中與工商界同行周旋競爭,也確實需要有個生活上、社交上的得力內助,是故母親早知夏明珠女士與父親同居,卻從不過問,只是不許父親在她面前談起。

寒假,古鎮的雪,廟會的戲文,在母親的身邊過年多快樂。暑假,我和姐姐乘輪船、搭火車,來到十里洋場,父親把我們安頓在他作為董事長的豪華大旅館中。姐姐非常機靈,而且勇敢,摸熟了旅館附近的環境後,帶著我,不斷擴大著遊樂的範圍。旅館中上自經理下至僕從,悉心照料我們姐弟二人,任何東西開口即得,就怕我們不開口。父親似乎知道不會出事,他也沒有餘暇來管束我們,倒是夏女士,時常開車來接我們去她的別墅共餐,問這問那,說到融洽處,要我們叫她「二媽」,我和姐姐便笑而不語了─母親並沒有叮囑什麼,是我們自己不願如此稱呼。她那西式的美貌、瀟灑的舉止,和藹周到的款待,都使人心折,但我們只有一個母親,沒有第二個。而且她一點也不像個母親,像朵花,我和姐姐背地裡叫她「交際花」。姐姐告訴我,夏女士是「兩江體專」的高才生。「高才生」我懂,就是前三名,平均分在九十分以上的學生。「兩江體專」是什麼?我只在故事裡聽說過「兩江總督」。姐姐說,是浙江、江蘇兩省聯名合辦的體育專科學校,夏女士是游泳明星、網球健將。我聽了,不禁升起了敬意,可是這敬意又被夏女士的另一稱號所沖淡。姐姐說旅館斜對面不是有一家很大很大的理髮廳嗎,夏女士就是「白玫瑰理髮廳」的老闆娘。老闆娘?我討厭。所以每見夏女士,我便暗中癡癡忖度,她的一舉一動、一顰一笑,哪些是「老闆娘」,哪些是「運動健將」,越想越糊塗,受夠了迷惘的苦楚。姐姐說,管她呢,反正我吃她給我的五香鴨肫肝,穿她給我的紗裙子。還不是爸爸的錢?我也吃鴨肫肝,我穿背帶褲、白麂皮高筒靴。還不是爸爸的錢?(那是夏女士陪我們去挑選、定制的,如果我們自己去,店家哪會這樣殷勤,兩次三次試樣,還送到旅館裡來。)奇怪的是,一進店,她就說:「你喜歡這種皮靴,是嗎?」我高興地反問:「你怎會知道?」「很神氣,像個小軍官。」我非常佩服她,她與我想的一樣。姐姐的心意也被猜中,她是小小舞蹈家,薄紗的舞衣,一件又一件,簡直是變魔術,使我自怨不是女孩子。因此我走起路來把靴跟磕得特別響,雖然我不能跳舞,但在路上,還是我神氣。

假期將盡,父親給了我們一大堆文具、玩具、糖果、餅乾,還有一箱給媽媽的禮物,說:「對不起,我一直沒有陪你們玩,怎麼樣,過得好不好?」

「還不錯。」我答。

「什麼叫還不錯?」

「還可以。」我解釋。

「不肯說個『好』字嗎?」

「還好。」我說。

姐姐接口道:「很好,我和弟弟一直很快樂。」

爸爸吸雪茄,坐下說:「回去媽媽問起來,你們才該說『還好』,懂嗎?」

「我們知道的。」姐姐回答了,我就點點頭。

爸爸把我拉到他胸前,親親我,低聲說:「你生我的氣,所以我喜歡你。」

歸途中,我們商量了:媽媽一定會問的,哪些該講,哪些不該講。賽馬、跑狗、溜冰、卓別林、馬戲團─講;別墅裡的水晶吊燈、銀臺面,夏女士唱歌、彈琴、戴金剛鑽項鏈─不講;波斯地毯、英國笨鐘、撒尿的大理石小孩─也不講;至於理髮廳,媽媽來時也住這旅館,也會到那家理髮廳去,可是媽媽不會問「你們老闆娘是誰」,我同意姐姐的判斷。兩個孩子雖然不懂道德、權謀,卻憑著本能,既要做母親的忠臣,又不做父親的叛徒。

到家後,晚上母親開箱,我和姐姐都驚嘆,怎麼一隻箱子可以裝那麼多的東西。看媽媽試穿衣服時開心的樣子,我心裡忽一閃─是夏女士買的。還有整套的化妝品,像是外科醫生用的。另外,有一瓶袪斑霜,我問:「媽媽,你臉上沒有斑啊?」

母親伸給我一隻手:「喏,也奇怪,怎麼手背上有斑了,最近我才發現的。」

在孩子的心裡,暑假年年有,爸爸年年歡迎我們去,媽媽年年等著我們回,一切像客廳裡的橢圓紅木桌,天長地久,就這樣一直過下去。哪知晴天霹靂,父親突然病故,是在太平洋戰爭爆發的前一年。從此家道中落,後來在顛沛流離的戰亂中,母親常自言自語:「也好,先走了一步,免受這種逃難的苦。」

父親新喪不久,夏女士回到這古老的鎮上來了。她原是本地人,父母早亡,有三個兄弟,都一無產業二無職業,卻衣履光鮮,風度翩翩。鎮上的人都認為是個謎,謎底必然是罪惡的。夏明珠綽號「夜明珠」,這次回鄉,自然成了新聞,大家都說夜明珠被敲碎,亮不起來了。

我父親亡故後,她厄運陡起,得罪了洋場的一個天字號女大亨,霎時四面楚歌,憋不過,敗陣回歸。從家具、鋼琴也運來這點看,她準備長住─像她那樣風月場中的人,古鎮與她不配。她也早為古鎮的正經人所詬誶謠諑,認為她有辱名城。所以,據說夏明珠確是深居簡出,形如掩臉的人。當時消息傳入我家,母親輕輕說了句:「活該。」

母親不認為夏明珠會看破紅塵,而是咎由自取,落得個慘淡的下場,抬不起頭來。

夏女士幾次托人來向我母親懇求,希望歸順到我家,並說她為我父親生下一女,至少這孩子姓我們的姓。母親周濟了錢物,對那兩個請願,始終是凜然回絕的。有一次,受夏女士之托的說客言語失當,激怒了母親,以致母親說出冷酷的話:「她要上我家的門,前腳進來打斷她的前腳,後腳進來打斷她的後腳。」

我在旁聽了也感到寒慄,此話不僅辭意決絕,而且把夏女士指為非人之物了。

說客狼狽而去,母親對姐姐和我解釋:「我看出你們心裡在可憐她,怪我說得粗鄙了。你們年紀小,想不到如果她帶了孩子過門來,她本人,或許是老了,能守婦道像個人;女孩呢,做你們妹妹也是好的。可是夏家的三兄弟是什麼角色,三個流氓出入我家,以舅爺自居,我活著也難對付,我死了你姐弟二人將落到什麼地步。今天的說客,還不是三兄弟派來的,我可只能罵她了。」

由於我自私、自衛的本能,加上我所知的那三兄弟奇譎的惡名,聽了母親這段話,我彷彿看到了三隻餓鷹撲向兩隻小雞,母雞毛羽張豎,奮起搏鬥─我不怪詩禮傳家的母親忽然惡語向人了。

太平洋戰爭爆發後,我們輾轉避難,居無定所。苦苦想念故園,母親決定帶我們潛回老家,住幾天,再作道理,心意是倘若住得下來,就寧願多花點代價、擔點風險,實在不願再在外受流離之苦了。

當時古鎮淪入日本法西斯軍人之手,局面由所謂「維持會」支撐著。我們夤夜進門,躲在樓上,不為外人所知,只有極少幾個至親好友,秘密約定,上樓來一敘鄉情,入夜重門緊鎖,我和姐姐才敢放聲言笑。我們在整個宅邸舊地重遊,比十里洋場還好玩,甚而大著膽子闖進後花園,亭臺樓閣、假山池塘,有明月之光,對於我們來說,與白晝無異。實在太快樂,應該請母親來分享。

暢遊歸樓,汗涔涔、氣喘喘,向母親描述久別後的花園是如何如何好,母親面露笑容,說:「倒像是偷逛了御花園,明夜我也去,帶點酒菜,賞月。」

洗沐完畢,看見桌上擺著《全唐詩》,母親教我們吟誦杜甫的五言七言,為了使母親不孤獨,我們皺起眉頭,裝出很受感動的樣子。母親看了我們幾眼,把詩集收起,捧來點心盒子─又吃到故鄉特產琴酥、姑嫂餅了,那是比杜甫的詩更容易體味的。

這一時期,管家陸先生心事重重,早起晏睡。門鈴響,他便帶著四名男仆,親自前去問答。如果要外出辦事,瞭解社會動態,他總是準時回返,萬一必須延遲,則派人趕回說明,怕母親急壞了。

自從夏末潛歸,總算偷享了故園秋色,不覺天寒歲闌,連日大雪紛飛。姐姐病了,我一人更索然無緒,槍聲炮聲不斷,往時過新年的景象一點兒也沒有,呆坐在姐姐的床邊,聽她急促的呼吸,我不由得也想生病躺倒算了。

一日午後,陸先生躡足上樓梯,向我招招手,我悄然走出房門,隨他下樓。

「夏明珠死了!」

「怎麼會呢?」

陸先生目光避開,側著頭說:「我要向你母親詳說。」

「不行,你詳細告訴我,我知道該怎麼說。」

「應該我來說,而且還有事要商量。你上去,等你母親午睡起身,盥洗飲茶過後,你到窗口來,我等在天井的花壇旁邊。」

我上樓,母親已在盥洗室,等她一出,我便說陸先生有事要商談,母親以為仍舊是辦年貨送禮品的事,喃喃道:「總得像個過年。」

我開窗走上陽臺,向兀立在雪中的陸先生揮手。陸先生滿肩雪花地快步上樓,一反往常的寒暄多禮,開口便說:「昨天就知道夏明珠女士被日本憲兵隊抓去,起因是琴聲,說是法國《馬賽曲》。憲兵隊長一看到她,就懷疑是間諜。那翻譯纏夾不清,日本人故意用英語審問,她上當了,憑她一口流利的英語為自己辯護,加上她的相貌,服裝又異乎尋常地歐化,日本人認定她是潛伏的英美間諜,嚴刑逼供。夜裡,更糟了,日本人要汙辱她,夏女士打了日本人一巴掌,那畜生拔刀砍掉了她的手。夏女士自知無望,大罵日本侵略中國,又是一刀,整只臂膊被劈下來…我找過三兄弟,都已逃之夭夭…她的屍體,被拋在雪地裡─我去看過了,現在是下午,等天黑,我想…」

我也去…陸先生想去收屍,要我母親做主,我心裡倏然決定,如果母親反對,我就跪下,如果無效,我就威脅她。

我直視母親的眼睛,她不回避我的目光,我清楚看到她眼裡淚水湧出─不必跪了,我錯了,怎會有企圖威脅她的一念。

母親鎮靜地取了手帕拭去淚水,吩咐道:「請陸先生買棺成殮,能全屍最好,但事情要辦得快。你去訂好棺材,天一黑,多帶幾個人,先探一探,不可莽撞,不能再出事了。」

我相信陸先生會料理妥善,他也急於奉命下樓,母親說:「等著。」她折入房內,我以為是取錢,其實知道財務是由陸先生全權經理的。

母親捧來一件灰色的長大衣,一頂烏絨帽:「用這個把她裹起來,頭髮塞進這帽裡,墊衾和蓋衾去店家買,其他的,你見得多,照規矩辦就是。還有,不要停柩,隨即葬了,葬在我家祖墳地上,不要平埋,要墳墩,將來補個墓碑。」

當時姐姐病重,母親不許我告訴她,說:「等你們能夠外出時,一同去上墳。」

夏女士殮葬既畢,母親要陸先生尋找那個希望成為我妹妹的女孩。

數日之後,回復是:已被賣掉,下落不明。

(摘自《溫莎墓園日記》一書)

Tuesday, February 08, 2011

初讀木心

人物名片

木心1927年生,原籍浙江。上海美術專科學校畢業。1982年定居紐約。從1984年起,台灣洪范、圓神、遠流等出版社陸續出版了木心作品,包括:散文集《瓊美卡隨想錄》、《散文一集》、《即興判斷》、《素履之往》、《馬拉格計畫》、《魚麗之宴》、《同情中斷錄》;詩集《西班牙三棵樹》、《巴瓏》、《我紛紛的情慾》、《會吾中》;小說集《溫莎墓園日記》等。

立志做丹青師傅

海明威說:“不幸的童年或許會造就作家。”在木心看來,他的童年也是不幸的:江南莊園的上空佈滿守舊思想,老式家長大多期盼孩子從事法律、醫學,但幼年的木心卻迷戀繪畫與文學。姑媽說他“將來要做丹青師傅呢!”

木心在電話裏笑說這段往事:“結果呢,不小心真的做了(陳)丹青(的)師傅”。日後他告訴年輕人:少年時代立下的志願,因妥協而背叛,會遭到懲罰;始終不肯背叛自己的人,即使吃了很多苦頭,最終卻可以笑著。“這就是藝術之所以偉大!”

木心小學時代作文優秀,但有時也偷懶,他央求姐姐:“幫我開個頭!”姐姐便執筆破了題,他說:“你這樣寫,叫我怎樣接得下去呢?”姐姐嗔道:“真笨!”承之轉之,全文已得四分之三。弟弟說:“最後的感想最難了!”姐姐說“這有何難?!”捉筆草就扔給他——“很多人會誇耀自己的童年多麼聰敏,我卻寫自己的傻氣。這好比在交際場合,炫耀自己的人跟前是圍了幾個聽眾,聽一會也就散了,最後贏得掌聲卻是那笨拙的敘述者。”

木心童年的老師是私塾先生,課堂是茅盾書屋,他時常泡在那裏,如魚得水。但他不是書獃子,對寫作與人世的熱情,從未消退。至今讓木心稱快的是,他的退稿記錄是零。“其實當時寫得很爛”,他回憶道,“自己也學張愛玲寫農村,其實根本沒有去過農村。”他也學瓦格納,傾心於悲劇的美,寫到最後,所有角色都死了,只好寫鬼魂出場。

冷觀《此岸的克裏斯朵夫》

15歲,木心離家去上海美專學習繪畫,後轉入杭州藝專繼續學習。在回憶體小說《此岸的克裏斯朵夫》中,他寫到一位後來去台灣的藝專老同學席德進:他一輩子做藝術夢,卻不得法,人說藝術是浪漫的,他就浪漫;人說藝術是唯美的,他就唯美,死後入柩,居然身著清朝官服。“如就當時所知的已經成型的人物而言,其中最卓犖者,也不過是浪漫主義在中國的遺腹子……中國沒有順序的‘人的覺醒’‘啟蒙運動’,缺了前提的‘浪漫主義’必然是浮面的騷亂,歷時半個世紀的浩大實驗,人,還是有待覺醒,蒙,亦不知怎樣才啟。”這樣的感慨,由文中的“我”最終收回了留給席德進的告別信,而發生內在的呼應。

兒時的木心,喜歡逃學和看戲;青春時節的木心,常常獨自夢想……中年被幽囚在積水的地窖中,他就著一盞最小號的梔燈,不停作曲,“即使獄卒發現了,至多沒收樂譜,不至於請個交響樂隊來試奏,以定罪孽深重的程度吧。”在那場浩劫中,他的整整20本心血之作被毀,但他並未動搖:他說,文學是他的信仰,是這信仰使他渡過劫難。

讀過《九月初九》這篇散文的人大多折服於木心文學的中國風骨,對他的知識結構更感到好奇。對這個問題,他說,這歸結于沒走邪路。他從小既熟讀四書五經,又遍覽當時所能讀到的世界文學,福樓拜是他的文學導師,俄羅斯長篇小說被他比喻成“文學的棉被”,達·芬奇是他心中的彗星,藝術則是“終身大事”——這世界很不公平,白癡可以是億萬富翁,瘋子可以是一國君主,從事藝術,則什麼人就會作出什麼藝術品,這一點,他認為就是“公平”。

56歲去歐洲尋根

56歲那年,木心遠赴西方。“我是帶著歐洲出來的呀!”他解說他的出國不是唐僧取經。當義大利人問他是不是來旅遊的?他回答:“我來尋根。”少年時代的閱讀使他早就認識了歐羅巴,一旦親歷斯土,他的感慨是:“別來無恙”。

陳丹青與木心同在1982到了紐約,初次見面竟在地鐵上。此後至今整整24年,陳丹青是木心持續書寫的見證者。

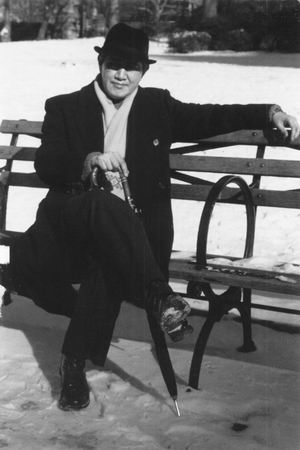

當初兩人一見如故,用上海話長談到天明。那時木心散文小說常見於主流中文報端的文學副刊:《僑報》、《中報》。平日裏,兩人約在中央公園或咖啡館見面,木心取出前一夜寫就的手稿給他看,自己在公園長椅上安靜地抽煙,看到好句子,陳丹青一再擊節讚賞。

1985年前後,中國台灣陸續出版木心的散文、小說和詩集。著名台灣詩人亞痃則在東南亞舉行的文學盛會上一面擊鼓,一面朗誦木心的散文——《林肯中心的鼓聲》,之後他又在台灣擊鼓吟詩,在給木心的信中他說,擊鼓太用力手上的皮都磨破了。1984年台灣《聯合文學》創刊號為木心特設“散文展覽”專號,題名《木心,一個文學的魯濱遜》,編者導言提到:木心在文壇甫一齣現,即以迥然絕塵、拒斥流俗的風格,引起廣大讀者強烈注目,人人爭問“木心是誰?”

作為徐志摩時代後第二批出國留學的華人作家,木心常打趣說,“你不時瞥見中國的畫家作家,提著大大小小的竹籃,到歐洲打水去了。”作為第二代去國外孤獨奮鬥終而定居的華人,像木心這樣被西方主流社會承認的,實在不多。他的部分散文與小說被翻譯成英語,成為美國大學文學史課程範本讀物,並作為惟一的中國作家,與福克納、海明威作品編在同一教材中;在哈佛與耶魯這些名校主辦的《文學無國界》網站,木心擁有眾多忠實讀者。有評論說“木心本人就是一個‘異體字’,讀他的文章要備好字典”,這只是木心文學的一面,另一面是他洗練到平白如話的語言,而這種書寫語言背後的世界性觀念,一旦翻譯,便能贏得西方讀者的深刻共鳴——美國文學評論家RobertoCantu教授在讀完《溫莎墓園日記》後,給翻譯者童明寫信說:“現在是星期六深夜,實際上已是星期日清晨,不過這個世界必須停下來,讓我講幾句對木心表示欽佩的話。”

文學“嘉年華”

上世紀90年代初,木心應紐約一群大陸文藝家執意邀請,開講《世界文學史》課程,歷時五年,學生中有畫家、舞蹈家、評論家和歷史學家。聽課學生最多時達到30余人,雙週一課,每堂課4小時,寒暑假停課。木心說,陳丹青手快,5年的課堂筆記工工整整。而陳丹青聽課的感覺,一是無窮的愉快,一是智力“不支”,往往四五小時後,所有同學面露倦色,只有木心先生還能談笑風生,“木心先生最年邁,可是在座所有年輕人的精力和智力遠遠不及他。”

木心稱那幾年的課堂是“嘉年華”,大家穿的整齊得體,聽課間隙吃點點心,喝下午茶。陳丹青說:“回想起來不可思議,那段時光多麼奢侈啊。”當時曾有位舞蹈家穿著時尚,一進門就說“木心老師,一路走來我的心怦怦直跳。”

木心回說,“正好是當下電影的名字——《美女與野獸》。”同學們笑得前仰後合。

每堂課的講義,木心手寫近2萬字。陳丹青回憶道,他做學問的態度十二分老實,即便講到土耳其、波斯或印度作家,他也將不同作者姓名的拼寫法端端正正寫出來,講到關漢卿、湯顯祖,則將其生卒年月寫清楚。令學生們驚異的是,木心並未去圖書館查閱資料,幾乎全憑自己的記憶力講述各國文學史。而木心在講述史料之外,最令陳丹青欽佩的是卓越的史識。木心自己舉例說,他講《詩經》,輕載道價值,重文學價值,他認為,“《詩經》是世界一流的詩。”

陳丹青說,大學中文專科都開世界文學史,所以“重要的不是講文學史,而是怎麼講,誰在講。”講述先秦諸子和希臘哲學的那幾堂課令他印象深刻,因為木心給予學生這樣的觀念:中國的先賢和西方哲人,都是一流的文學家,都用文學語言講述哲學和倫理。木心先生說:“《聖經》無疑是偉大的文學作品,耶穌是第一個懂得悲哀的詩人。”

陳丹青說:“我所迷戀的是木心以及他這代人的語言方式,通透、溫厚、潑辣,大道理講得具體生動,充滿細節和比喻,一針見血,絲毫沒有空話套話,沒有學術腔。”多年來他目睹先生的不僅是文章、談吐、儀態,更從無數小事小節中領會老師那種平實認真、一絲不茍,領會美與生活的融會無間。木心自己裁剪製作襯衫,設計皮鞋,燒一手好菜,佈置家居更是拿手好戲,點石成金。他說平時特別喜歡看木心不慌不忙一道道工序做菜的樣子。他感嘆道,這樣無處不在的啟發,根本無法效倣,因為滲透人格。

2000年元旦剛過,上海季風書園的董事長嚴搏非去紐約的家中拜訪過木心,他表示雖然在此之前我就知道木心,但見他本人後還是覺得怎麼就橫空出世這麼個人。“木心講話你需要仔細聽才覺出味道。”這是他作出的判斷。(記者 曹雪萍)